演奏におけるアウトサイド・サウンドの活用

演奏にアウトサイド・サウンド(スケール外の音)を取り入れるというのは、最初は非常に直感に反するように感じられるかもしれません。少なくとも、私にとってはそうでした。スケールや音の選び方を学び、「正しい音を正しいタイミングで弾く」ことに時間をかけてきたのに、実は「間違った音」を「正しいタイミング」で弾くことが、同じくらい効果的だと知るのです。

最近投稿した、唯一無二のギタリストであるロベン・フォードに関するブログ記事をきっかけに、短いソロを作成しました。これは、私自身やロベン・フォード、またはその他のギタリストが、ソロの中でどのようにアウトサイド・サウンドを使って緊張と解放を生み出しているかを示すものです。対象のソロを演奏した短いデモ動画(下記リンク参照)と、その演奏方法を詳しく解説した長尺動画をご覧いただいたと思いますが、本記事では理論的な側面に注目します。ソロとそれに使用したスケールはダウンロードできるようにしています。

ひとつお断りしておくと、この記事は理論の授業ではなく、私がどのスケールをどこで使ったかを簡単に紹介する内容です。ぜひご自身でも試してみて、どんな感触か、どんなアイディアが生まれるか体験してみてください。リズムに関しては必要な部分を除き触れませんし、マイナーペンタトニックやナチュラルマイナーの典型的なフレーズも取り上げません。すべての素材は記事末尾のGoogleドライブのリンクにまとめています。

ソロ演奏動画はこちら:

https://www.youtube.com/shorts/G9FBNYlfJJM

ハーモニーについて

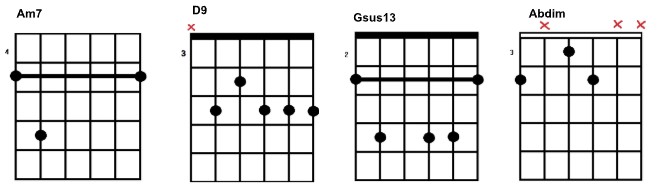

このトラックのコード進行はシンプルな4小節のループで構成されています。Am7が2小節、D9が1小節、そして最後にGsus13が1小節です。このGsus13の後には、Amに戻る際のパッシング・コードとしてAbdimを使用しています。録音時に使用したコード・ボイシングのダイアグラムは以下のとおりです。

D9とGsus13はどちらもドミナント・コードとして機能するため、通常ドミナントに使うアプローチをそのまま適用できます。これらのコード・ボイシングは特に深い意味はなく、単純に響きが良かったために選びました。一方で、オルガンパートやリズムギター(いわゆる“チャンクス”)を録音する際には、サポート的役割を担うことから、より選別してボイシングを決めました。

アウトサイド・サウンドについて

アウトサイド・ノートは選び抜いて使うことで、より強い緊張と解放を生み出すことができます。理論を理解していないまま無作為に音を弾いてしまうと、知っている人からはすぐにバレてしまいます。これは繊細なアートです。

やり方は無限にあり、しっかりとした理由と解決(リゾルブ)があれば、ほとんどどんな音でも使える可能性があります。今回最初にアウトサイド・サウンドが登場するのは6小節目(または冒頭2小節を数えなければ4小節目)です。Gsus13コードの上で、Gディミニッシュ・スケール(図1)からいくつかの音を使用しています。このディミニッシュ・スケールには「ハーフ・ホール」と「ホール・ハーフ」の2種類がありますが、ここでは前者を使用しています。

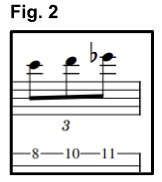

このスケールには別の名称があるという見方もありますが、ここではGから始まり、Gルートのコード上で使っているため「Gディミニッシュ」と呼びます。その直後に、Am7コードへの滑らかな導入となるクロマチックライン(図2)を演奏しています。

このクロマチックラインは、3拍目の裏から始まり、次の小節の1拍目でE音(12フレット)に着地します。これはAm7のコードトーンであるEをターゲットにしています。

クロマチックなアプローチで心地よい音に繋げることで、メロディに洗練された印象を加えることができますが、練習フレーズのように聞こえないよう注意が必要です。

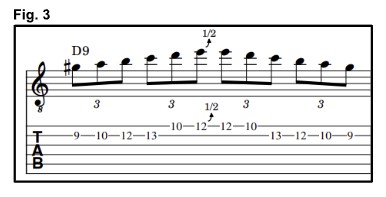

私のお気に入りのスケールの一つに、ロベン・フォードの“Help the Poor”のソロから学んだリディアン・ドミナント・スケールがあります。これはドミナント・コード上で使うと、独特ながらも洗練された響きを得られます。個人的には、ディミニッシュよりもやや聞きやすいと感じています。

9小節目では、D9コード上でDリディアン・ドミナント・スケールを使った短いアイディアを演奏しました。コードに対してクールなテンションが加わっているのがわかります(図3参照)。

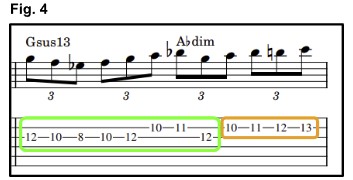

その後、フレーズを下降しながら戻し、Gオルタード・スケールに切り替えています。これも私のお気に入りのスケールで、ロベン・フォードやアレックス・ハッチングスなどがよく使用しています。図4では、このリックが緑で、さらに半音ベンドでAmコードの3度であるC音に着地するクロマチックアイディアがオレンジで示されています。

ソロの残りの部分では、マイナーペンタトニック(様々なポジションで)やAナチュラルマイナーといった、より一般的なスケールを使った旋律が中心です。また、♭5音を使用して、ブルース的なニュアンスも加えています(つまりブルーススケールの要素です)。

すべてのスケールはソロの採譜とともにダウンロード可能ですが、通常の教則本で見られるような一般的なポジションでは書いていません。ソロ内でどのように使われているかを視覚的に理解しやすくするための表記になっています。

全体をまとめるには

音楽演奏における多くの概念と同様に、これらのアイディアを既存のプレイスタイルに置き換えるのではなく、統合していく意識を持つと良いでしょう。大切なのは、新しいアイディアを自然に取り入れ、演奏や作曲の中で無理なく活かせるようにすることです。以下に、より一貫性のある演奏にするための2つのポイントをご紹介します。

リゾルブを意識しよう!

どんなフレーズであっても、どのように解決(リゾルブ)させるかを常に意識する必要があります。今弾いているスケールの中でもいいですし、すぐ近くのコードトーンでも良いでしょう。もちろん、コードのルート音に着地するのは安全策ですが、他のコードトーンも同様に機能します。私は、フレーズの始まりと終わりの方が中身の音よりも大事だと思っています。これを試すには、簡単なリックを8分音符ずつずらしながら繰り返してみてください。

ロボットにならないように!

“ステップワイズ”とは、スケールをそのまま上下に弾くことを指します。これは練習には最適ですが、実戦では退屈で機械的に聞こえてしまいます。リズムや音の並びを工夫して、異なるインターバルを使ってスケールを通過したり、ルート音から始めずに演奏するなど、変化をつけましょう。

最後に

ここで紹介した音やアイディアは、万人向けのものではありません。もし興味があるのであれば取り組んでみてください。無理に理解しようとすると、逆に演奏やギターに対するモチベーションに悪影響を及ぼす可能性があります。

“アウトサイド”ノートを使っている素晴らしいプレイヤーはたくさんいますが、今回はあえて具体的な参考リンクは載せません。音楽を聴きながら、自分自身でそういった音を見つけていくことが、最も効果的だと思うからです。

冒頭でも述べた通り、使用したすべてのスケールやソロの採譜は以下のリンクからダウンロード可能です。個人練習や音楽的成長にぜひご活用ください。また、内容や理解に不安がある場合は、必ず担当講師かアメリカン・ギター・アカデミーのチームに相談してください。

すべての素材はこちらからダウンロードできます:

https://drive.google.com/file/d/11uVVRaSOjdGFi9dw4ZRNHwT_Uu59vyDr/view?usp=sharing