他の楽器のために書かれた音楽を学ぶということ

ギタリストが自分のお気に入りのペンタトニックスケールを弾くとき、ピアニストが同じスケールを弾いても、使われている音はまったく同じです。たとえば、Aマイナーペンタトニックは、どの楽器で弾いても同じ音から構成されています。ただし、それぞれの演奏者がそのスケールをどのように視覚化し、アプローチするかは、楽器の構造によって大きく異なります。

スケールやアルペジオのポジション、運指、フレージングは楽器ごとに変化し、結果として同じ音を使っていても、ソロの響きや雰囲気はまったく異なるものになります。これはすべての楽器に当てはまり、理論的なアイディアにも応用できます。

今回のブログでは、他の楽器のために書かれたソロを学ぶことで、自分では思いつかないようなアイディアが広がるということについて、簡単に紹介したいと思います。YouTubeショートを用いたミニケーススタディや、他分野からインスピレーションを得て自分のスタイルを確立したギタリストたちの実例もご紹介します。

キープレイヤーたち

アラン・ホールズワース

私がアラン・ホールズワースの大ファンであることは、知っている方も多いでしょう。有名なギタリストたちも例外ではありません。意外と知られていないかもしれませんが、彼はもともとサックスを学びたかったそうです。

ただ、子供の頃にはサックスは高価で買えなかったため、代わりにお父さんがギターを買ってくれたそうです。彼が好んだのはサックスが主役の音楽で、肺活量に制限される長い流れるようなラインが魅力的でした。彼のソロやメロディには、そういった影響がはっきりと感じられます。ホールズワースについては、こちらの記事でも少し紹介しています。

私自身

自分をホールズワースや他の偉大なミュージシャンたちと比べるつもりは全くありませんが、私がよくやるのは、メロディを作る際に「別の楽器で演奏しているつもりになる」ということです。もちろん、時にはギターらしさを思いきり出すことも大切です。

たとえば、ピアニストがトライアドや転回形を使って上昇していくイメージを思い描いたり、よりボーカル的なフレージングを意識したりします。特にビブラートに関しては、歌声を模倣して深さ・速さ・発展の仕方を研究しました。

BBキング

BBキングが私に与えた影響について語るのは、もう何度目かわかりません。普段は彼のチョーキングやビブラートについて話すことが多いですが、今回はある古いインタビューでの発言に焦点を当てます(すみません、出典が思い出せず、再確認もできませんでした)。

彼の言葉を意訳すると、こう言っていました:

「歌うことと弾くことに違いはない。私にとっては同じことだ。だから私はギターで歌っているだけなんだ。」

彼が「ブルースの王様」と呼ばれる理由の一つは、その自然で無理のない演奏スタイルにあります。歌手としての経験が、彼のギタープレイにも大きく影響していたのだと思います。

いくつかの例

“Make Me A Memory” – Grover Washington Jr.(サックス)

https://www.youtube.com/shorts/PZ9euUuZzJE

この曲は、ジャズミュージシャンの間で人気の高い楽曲で、さまざまなアレンジで演奏されています。私の友人マイケル・オニールの演奏では、こちらのように、ウェス・モンゴメリー風のオクターブ奏法でメロディを弾いています。

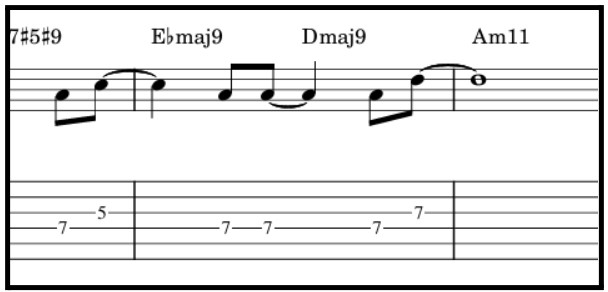

この曲の魅力は、オリジナルのサックスメロディ(グローヴァー・ワシントン・ジュニア)に余白があり、自分の個性を加えやすい点にあります。私の演奏ではレガートを使わず、ピッキングを極力柔らかくして、まるでレガートのようなアタックを目指しました。

楽譜を見てみると、メロディが小節の頭にきっちり揃っておらず、コードを自然にサポートするように配置されているのがわかります。

“The Diamond” – Pyrates!(フィドル/バイオリン)

https://www.youtube.com/shorts/bYGddUGRF-c

この曲は伝統的なフォークソングで、非常にシンプルな構造になっています。初めて聴く人でもすぐに歌に参加できるように作られているためです。オランダ拠点のパイレーツ風フォークロックバンド「Pyrates!」によるこのバージョンでは、私の友人キャプテン・デイヴィッド・ギャロウズがフロントマンを務めています(彼とのインタビューも近日公開予定!)。

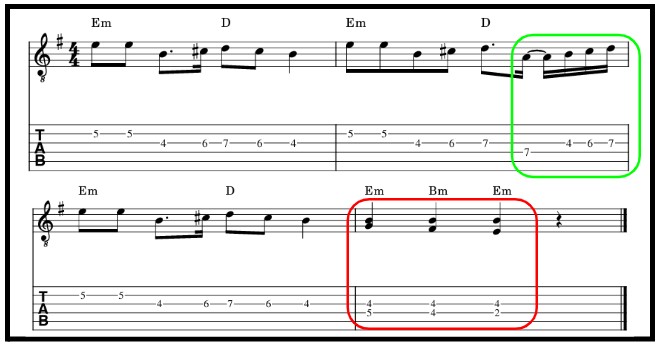

フィドルはヨス・コーニングが演奏。私の演奏では、メロディの音が非常に近い範囲で動いており、運指の幅も狭くなっています。また、次のフレーズへ導く16分音符(緑でハイライト)や、下降していく中で一方の音が止まったままもう一方が動く「斜行進行」(赤でハイライト)も含まれています。これはバイオリンなどの調弦や構造に適した動きです。

ケーススタディ

ここでは、フェンダー・ローズ(エレクトリックピアノ)のソロをギターに置き換えてみた例を紹介します。ローズは1940年代に誕生し、1970年代にかけて人気を博した楽器で、ジョージ・デューク、ハービー・ハンコック、スティーヴィー・ワンダー、ビートルズなどが使用しました。ギターのように内部にピックアップを持ち、アンプを通して音を出す仕組みです。

今回取り上げる楽曲はポール・アームフィールドの『Trigonometry』。この曲についてはこちらのブログでも紹介しています。ポールによると、ローズのソロはバークリー・マッケイが演奏したそうです。

ここでは私の演奏から3つのポイントを解説します。

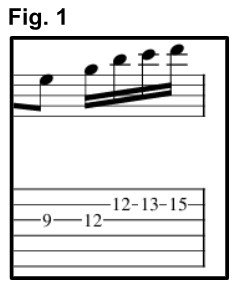

1つ目:キーボードのような直線的な楽器はスケールの移動が「シンプル」に行えます(※簡単という意味ではありません)。Fig.1では、GからCへのコード移行の際、F#を避けてE(Cコードのメジャー3rd)に着地するリックが使われています。ギターでは「音階を順に辿る」アプローチが多いので、こういったスキップは新鮮です。

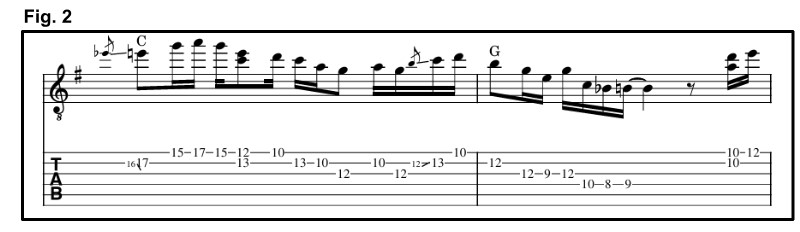

2つ目:グレースノートやダブルストップの多用。ギターでも珍しくはありませんが、私の経験では、グレースノートはメロディを柔らかくし、ダブルストップはカントリースタイル的な使われ方をする印象があります。ここでは単音中心のメロディを適度に崩し、表情豊かにする効果があります(Fig.2参照)。

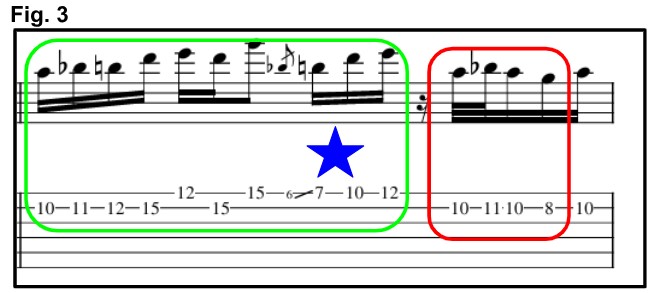

3つ目:細かいリズムの変化と、音階のポジション展開です。多くのギタリストは一定のリズムに固執しがちですが、Fig.3のように32分音符を挿入することで、緊張を一瞬で解放する効果があります。また、スケールを縦横無尽に展開するためには、同じポジションにとどまらず、指板全体での把握が必要になります。キーボードのように形がオクターブごとに繰り返される楽器では自然に行われています(緑でハイライト)。ただし、オリジナルでは24フレットが必要な箇所もあり(青い星で示しました)、私は1オクターブ下げて演奏しました。

最後

ギターで他の楽器用の音楽を演奏することは、難しいチャレンジというよりも、アイディアを広げるための素晴らしい手段だと思います。ただし、深く掘り下げれば下げるほど難易度は上がってきます。

今回紹介したような短いフレーズから始めてみてもいいですし、長いソロに挑戦しても構いません。重要なのは、自分の楽器では物理的に不可能な部分があっても(24フレット問題のように)、工夫と創造力で乗り越える方法は必ずあるということです。

オリジナリティのあるアイディアがなかなか出てこないときや、新しい視点が欲しいときには、ぜひ試してみてください。The American Guitar Academyの講師陣は、その手助けができる最適な存在ですので、ぜひご連絡ください!